|

| 京阪バスの定期観光バス「醍醐寺と宇治浪漫」で回った一日観光。 |

|

黄檗宗(おうばくしゅう)

本山、中国から渡来した

隠元禅師が1661年に開創

した中国風の明朝様式

を取り入れた寺院。

創建当初の姿そのままを

今日に伝える寺院は日本

には例が無いそうです。

隠元禅師は日本にいん

げん豆を普及させた人。

|

|

|

|

| 右は開ばん・・斎堂前にある魚板で木魚の原形。時を知らせるため今も使われているそうです。 |

|

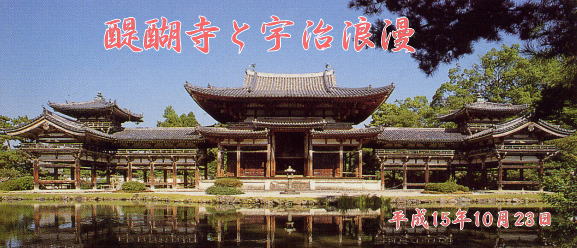

平等院は1052年関白藤原頼通によって開創。

鳳凰堂は阿弥陀如来(国宝)を安置する阿弥陀堂(国宝)として建立された。庭園は浄土式の借景庭園として史跡名勝庭園に指定されている。

平等院は十円玉の後ろに刻まれています。 |

|

|

|

|

|

| 平等院にはこれらの国宝のほかに平安時代の文化財が多数残っています。 |

|

平等院の傍を流れている宇治川は古代より水陸交通の要塞

であり長い歴史の中で洪水

や地震の被害はもちろん、数

多くの戦乱にも巻き込まれた。 |

|

|

|

|

宇治橋・646年に初めて架けられた我国最古級の橋

何度も架け返られ現在の橋は平成8年に架けられた。 |

この地を舞台に描かれた源氏物語「宇治十帖」と

朝霧橋が当時の王朝文化の華麗さをしのばせる。

|

|

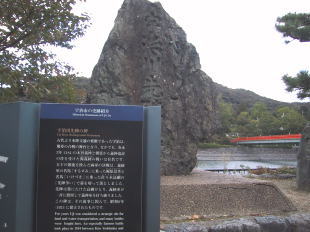

宇治川先陣の碑

ここ宇治川は幾多の合戦の舞台となりましたが、

なかでも、1184年の木曾義仲と朝廷から義仲追討の

任を受けた源義経の戦いは有名です。

天下の激流を挟んだ両軍の決戦は、義経軍の一斉の

渡河により義仲軍を打ち破りました。

その故事に因んで、昭和6年に建立されたもの。 |

|

|

|

西国観音霊場の札所。

本堂、阿弥陀堂が立ち、

東方に三重塔が望まれる。

約1200年前の創建。

5千坪の大庭園は5月のツツ

ジ、6月のアジサイ、7月の

ハス、秋の紅葉など四季を

通じ美しい花模様が楽しめる

そうです。

紅葉にはまだ早いのが残念。 |

|

|

|

|

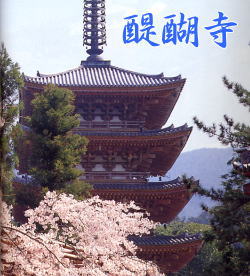

弘法大師の孫弟子理源大師が874年醍醐山上に

草庵を結んだのが始まり。

醍醐山全域を境内とし山上の上醍醐、山麓の下醍醐に

分かれて伽藍が広がる世界遺産に指定されている名刹。

度重なる火災や応仁の乱で五重塔以外は荒廃しましたが、

1598年秀吉が善美をつくして開いた「醍醐の花見」

を契機に再興され、秀吉没後も豊臣家や徳川家の

援助を受けて寺観が整えられました。

伝えられているものの多くは国宝、国の重要文化財に

指定されています。

ここは庭も含めて全部が撮影禁止なので

写真は唐門以外はパンフレットからです。 |

|

|

|

|

醍醐寺三宝院(1115年に創建された醍醐寺の本坊)の庭

1598年豊臣秀吉が自ら指揮監督して作ったもの。 |

唐門

菊、桐を意匠した国宝の唐門 |

|

|

|

900年に醍醐天皇が創建。

庭園は庭の中に前方の山を

取り込んで風景を造る借景式

の「池泉庭園」で

京都でも指折の古池です。

右の写真の前方に生えている

植樹は樹齢750年の

「ハイビャクシン」 |

|

|

|

|