|

|

|

徳島に何故ドイツ館

第1次世界大戦に日本も参戦し、ドイツの

租借地だった中国の山東半島にある青島

を攻撃し、敗れたドイツ兵士約5,000人が俘

虜となり日本各地の収容所に送られた。

その内四国の徳島・丸亀・松山にいた

約1,000人が1917(大正6)年から1,920年

までの3年間を板東俘虜収容所ですごした。

その縁で1,972年に旧ドイツ館が建設され

1,974年には鳴門市とドイツ・リューネブルカ市

との間で姉妹都市盟約が締結された。

|

|

|

ここは第九のふるさと

地域の人々は俘虜たちの進んだ技術や文化を取り

入れようと、牧畜・製菓・西洋野菜栽培・建築・音楽・

スポーツなどの指導を受け、

俘虜たちを「ドイツさん」と呼び日常的に交流していた。

この板東俘虜収容所の松江豊寿所長は会津出身で

戊辰戦争で辛い思いをしているので

「俘虜は犯罪者ではない。彼らも祖国のために立派に

戦ったのだから、武士の情けをもって遇したい」

との信念で出来る限り自由な活動を許した

偉大な所長として知られているそうです。

音楽面では定期的にコンサートも開かれていたようで

ベートーヴェンの交響曲第九番を日本で初めて

全楽章を演奏したことが有名です。 |

|

|

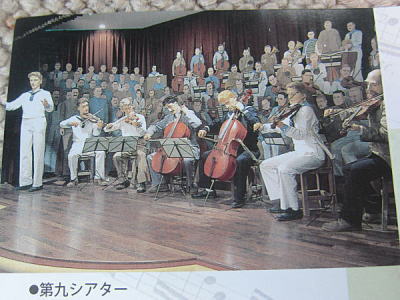

第九シアター

当時のドイツ兵たちの音楽活動が紹介されている。

等身大の人形が、15分間演奏を聴かせてくれました。

|

|

|

|