|

今話題の田中真紀子前代議士の選挙区で米百俵の精神が息づく新潟県の長岡市。

転勤族の息子の「長岡の花火は若しかしたら来年は見れないかもしれないよ」

という言葉に誘われて今年も見に行ってきました。 |

|

|

明治12年信濃川中州の柳島で遊郭の関係者が打ち上げたのが最初の花火大会。

その後次第に盛大な賑わいとなり全国的にその名が知られていきました。

昭和12年を最後に時局が戦争へと傾いて中止されてしまいましたが、昭和20年

8月1日米軍のB29爆撃機により長岡の街は一夜にして焼け野原となり、昭和22年

長岡空襲の戦没者慰霊の為花火大会が復活し昭和26年には、「長岡祭り」となり

現在に至っているそうです。二夜で合計2万発を打ち上げる雄大な花火大会でした。 |

|

|

「ワー綺麗」とシャッターを押して、後で見た写真はバラバラと散っていくところばかり。

綺麗に見える前に想像でシャッターを切らなければならないという事が解かりました。

私の撮った写真は上のみじめな写真2枚だけ。あとの綺麗な写真は私の撮ったもの

ではありませんが、本当にこのように見事な美しさでした。遅く行ったので駐車する所

もなく、42万人という最高の人出だったそうで、遠くからしか見れなかったので、

ナイアガラは見えませんでしたが、打ち上げはすっかり見えました。 |

|

|

これが花火を打ち上げる筒です。

正三尺玉は

直径90センチ

重さ300キロ

約600mの上空で

直径650mの大輪

の花を咲かせるそうで、

花火師は命がけ

ですね。

|

|

|

このページは本当は花火だけで作るつもりだったのですが、以上のように

写真がよく撮れなかったので長岡周辺を少し観光してきた所を紹介します。 |

|

|

| 上越市は30年前に直江津市と高田市が合併してできた市です。 |

|

雁木(がんぎ)通り

雪国ならではの木製のアーケード

雁木というそうです

今はそれほど雪は降らないよう

ですが商店街の活性化のために

再現したもののようです。 |

高田城

1614年築城の松平忠輝の居城

三重櫓は高田城のシンボルと

して平成5年に復元されたもの |

|

|

高田公園の外堀を埋め尽くすハス

美しさ、規模ともに東洋一の折り紙つきとか

神秘的な色合いの美しさと清らかな姿に

感動して、

その時の会話

私「ハスの花がすごく綺麗に感じられるので

極楽浄土行きが近くなったかもしれない」

夫「極楽に行けるとはかぎらないんだよ」

息子「お母さんはそんなに悪いことはして

ないと思うから極楽に行けると思うよ」

だって・・・・・ |

上杉謙信公

上越が生んだ戦国の名将謙信公の居城

春日山城で、川中島の方向を見据えて

立っている銅像

非情で残酷な戦乱の世にあっても

義と情に厚い名将としてその名を

天下にとどろかせた。

宿敵武田信玄に塩を送った故事は

有名である。 |

|

|

郵便の父 前島 密

日本の近代郵便制度の創設者

小泉総理の郵便局の民営化を

どう思っておられるのでしょうね |

|

|

|

新潟県のほぼ中央部、長岡市の西部で人口14,000人の町

いたるところで”もみじ”がみられるので町の木はもみじ

|

|

越路町の特産品

日本の伝統楽器「琴」

銘酒「朝日山」「久保田」

岩塚製菓の「米菓」

そば

ゴルフのクラブ、テニスラケット等

スポーツ用品の「ヨネックス」 |

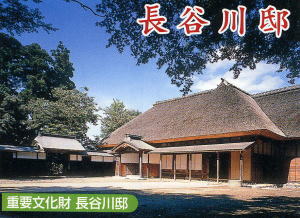

重要文化財の長谷川邸

越後最古の民家(1716年再建)

長谷川家は武士の出身で江戸時代の初め

頃から山村地主として地位を固め代々庄屋

を勤めてきたそうです。幕末から明治にか

けては、近郊四ヶ村の耕地や山林の七割

を独占し、四千俵の小作料をあげた豪農

間口70m、奥行120mの敷地の周囲

には濠をめぐらしている。 |

|

|

|

|

三波春夫顕彰碑

「お客様は神様です」の名台詞とともに、

日本の心を歌い続けた三波春夫の碑。

ふるさとを愛し、郷土発展に尽くした功績

を称えて銅像と歌碑が長谷川邸の隣接

に建っている。(平成14年4月建立との事) |

|

|