|

| 2001(平成13)・10・25〜28 |

歴史と文化、そして豊かな自然に彩られた街 |

昭和20年8月6日、一瞬にして広島の町を焼き尽くした原子爆弾の爆心地近くに建設された広大な公園。 |

|

平和記念資料館

被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真

や資料を収集・展示するとともに、広島の

被爆前後の歩みや核時代の状況など

について紹介している。

|

|

原爆ドーム

平成8年12月世界遺産に登録。

大正4年に建てられて広島県産業奨励館。

原子爆弾により崩壊し、鉄骨をむき出した

半円形のドームとなり、その姿から原爆ドームと

呼ばれるようになった。

広島の、世界の平和のシンボル的存在で、原爆の

惨状をリアルに伝える建物として保存されている。 |

|

広島平和都市記念碑

広島を平和都市として再建する願いを込めて

建立された御影石造りの碑。

中央の石室には国籍を問わず原子爆弾によって

亡くなった人の名前を記した名簿が納められている。 |

|

平和の鐘

平和を願う万人の心と浄財によって造られた、

口径約1m、高さ1.7m、重さ約1,200kgの鐘。

鐘の表面には「世界は一つ」を象徴する

国境のない世界地図が浮き彫りにされている。 |

|

原爆の子の像

2歳の時被爆し、13歳で原爆性白血病のため

亡くなった佐々木禎子(さだこ)さんは、

「折り鶴を1000羽折ると病気が治る」と信じて

亡くなるまで鶴を折り続けた。

禎子さんをはじめ、原爆で亡くなった多くの

子供達の霊を慰め、平和を訴える像。 |

|

広島藩主・浅野長晟公の別邸の庭として造園されたもの。

中国の世界的な景勝地西湖を縮小して再現したことからこの名前になったといわれています。 |

|

|

昭和53年に開館した世界でも珍しい白い円筒形のドームの美術館。

創業100周年を迎えた広島銀行が地域とともに歩んだ歴史の記念事業として設立したもの。

フランスを中心とするヨーロッパ美術・日本の近代美術・彫刻などが展示されている。

|

|

|

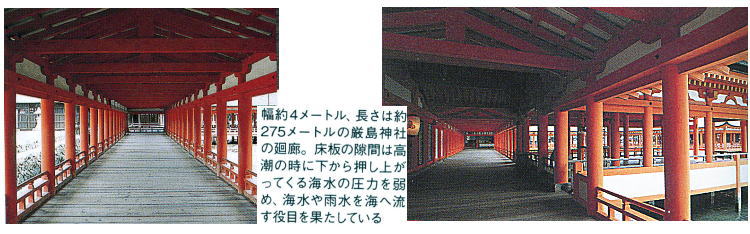

あでやかな丹塗りの海の寝殿造

創建は推古天皇即位元年(593)によるものと伝えられているもので、

現在の姿のもとは1168年栄華の絶頂を極めた平清盛によって造営されたもので、海の中に浮かぶ

寝殿造りの建築様式は大変ユニークで昔から海上守護神として厚い信仰を集めている。 |

|

大鳥居

海中に堂々たる姿を構える宮島のシンボルと

いわれる朱塗の大鳥居。

明治8年に建立された高さ16メートル、

柱の周囲10メートルで楠の自然木でできていて

干潮の時は鳥居の下まで歩いて行けるそうです。

平安時代から数えて8代目で

平成8年に世界遺産に登録されている。

|

|

|

この旅行がデジカメの使い初めでした。電源を入れたままにしておいたためバッテリーが切れてしまい、

充電器も持ってなくて写真を撮れなかった苦い思い出があります。 平成22年3月作成 |

|

|