|

|

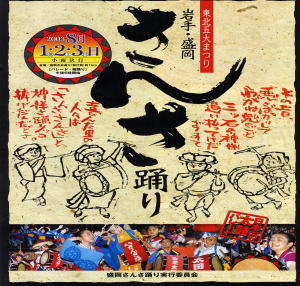

さんさ踊りは

さんさ踊りの囃しの唄の冒頭に

「サンサ踊らばヤーエ品よく踊れ

品のよいのを嫁にとるサンサヨー」

とあるそうですが、

それを思わせるような優美な踊りです。 |

|

|

|

|

|

さんさ踊りの起源

盛岡市の北山にある東顕寺の三ッ石伝説に由来しているそうです。

岩手山が大爆発をおこした時に三つに割れて飛んできた石が三ッ石です。

その昔、盛岡城下に鬼が現われ人々を苦しめていたので、三ッ石神社に祈願したところ、

神様は悪鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう、誓いの証として三ッ石に手形を押させた。

それが「岩手」の地名の起こりとなり、この時に鬼の退散を喜んだ人々がさんささんさと

言って踊った踊りが「さんさ踊り」の始まりと言われています。(パンフレットより)

|

|

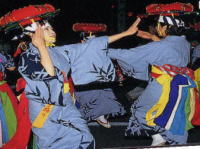

さんさ踊りの伝承

踊りの様式は南部手踊りといわれる独特な手振りを持つ踊りで

子供の頃、お盆になると大宮、山岸、太田、北山等近郊から

花笠をかぶり、色とりどりのしごき帯をさげた踊り手が輪になって、一軒一軒門付けして踊りにきたのを覚えています。 |

|

現在のさんさ踊り

昭和53年、各地に古くから伝わる「さんさ踊り」をパレード用に

統一の振り付けにしてスタートしたのが始まりです。

参加者1500人ではじまったこのお祭りも今年は百数十団体、

3万数千人の参加だったそうです。

日本一の太鼓パレードも圧巻です。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

主人が学生部長の任で先導提灯を持って参加した岩手県立大学の「さんさ踊り」です。

太鼓67・笛27・踊り179・合計281名の参加で、奨励賞を受賞しました。 |

|

|

|

|

|

|

|