|

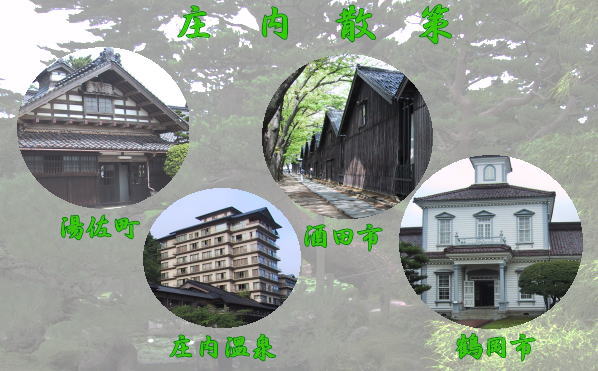

庄内エリアは山形県の北西部に位置し、東は月山を中心とする出羽丘陵、北は鳥海山、

南は朝日山地、西は日本海に面しています。そこを2回にわたって散策しました。 |

|

山居(さんきょ)倉庫

明治26年、酒田米穀取引所の付属倉庫として、船の積み降ろしに便利な最上川と新井

田川とに挟まれた通称「山居島」に建てられたもので、今でも農業倉庫として活躍中です。 |

|

|

12棟のうち1棟は庄内米歴史資料館として開放され、庄内米がどのように

作られ、食卓にのぼるのか、歴史的背景を含めて紹介されています。 |

|

|

風情ある山居倉庫のケヤキ並木

このケヤキの大木は日よけ風除けの役目を

果たしています。 |

山居橋

明治26年建設された山居倉庫と対岸を結んで

いた橋で、昭和34年自動車の普及や時代の

変化により取り壊されましたが、平成5年復元 |

|

|

本間家

本間家は初代が1689年新潟屋の看板をあげて小問屋を営んでより発展し、酒田を

代表する豪商となった。三代目を始め、歴代有能な当主が輩出し、時には時代に

翻弄されながらも時流を見据えて変貌を遂げながら現在に至っているそうです。 |

|

本間家旧本邸

1768年三代目が幕府の巡見使の本陣宿とし

て新築し、庄内藩主酒井家に献上したもので、

その後拝領し、昭和20年まで本邸として使わ

れていました。

表から見れば二千石旗本の格式を備えた

長屋門構えの武家屋敷で、その奥は商家

造りとなっている極めて珍しい様式で全国

にも例を見ないそうです。 |

本間美術館(本館と庭園)

1813年本間家4代目が港湾労働者の冬期失業対策事業として建造した別荘で「酒田の迎賓館」

として利用されてきたもので、昭和22年本間家より無償で借り受け地方文化振興のため美術館

として開放されたものです。商人としての本間家は華美を戒め、質素な生活を常としていたの

で、所蔵する美術品は自ら財力に任せて求めた物ではなく、本間家が庄内藩、米沢藩など

東北諸藩への財政援助のお礼として拝領したり、藩主などの要人が来訪した時に頂戴した

美術品が伝えられたものなそうです。 |

|

|

|

|

建物「清遠閣」

江戸時代は酒井候が領内巡視の際立ち寄られ

明治以降は皇室や政府高官が宿泊され、昭和

天皇も皇太子時代に宿泊されている。 |

庭園「鶴舞園」

東屋のそばに鶴が飛んできたことから

酒井候から「鶴舞園」と名づけられた庭園 |

|

|

|

土門拳記念館

気迫あふれる作品が国内外で高く評価されている写真家・土門拳の作品を展示する記念館。

酒田出身ですべての作品を市に寄贈したことから建てられ、所蔵は約7万点で

日本最初の写真専門の美術館です。ライフワークであった「古寺巡礼」の大作が飾

られた主要展示室には<毛越寺>もありました。企画展示は報道写真家としての使

命感に駆られて記録し、日本はもとより広く海外でも反響を呼んだ「ヒロシマ」でした。 |

|

|

| 主要展示室・・「古寺巡礼」は土門拳書 |

この湖の名は拳湖、鳥海山が見えます |

|

|

| イサム・ノグチ寄贈の彫刻 |

勅使河原 宏寄贈の庭園 |

|

|